24H全国咨询热线

微信

免费通话

Language

新闻中心

News Center

Cu/Al异种金属焊接的挑战与突破

Jul 11,2025

01引言

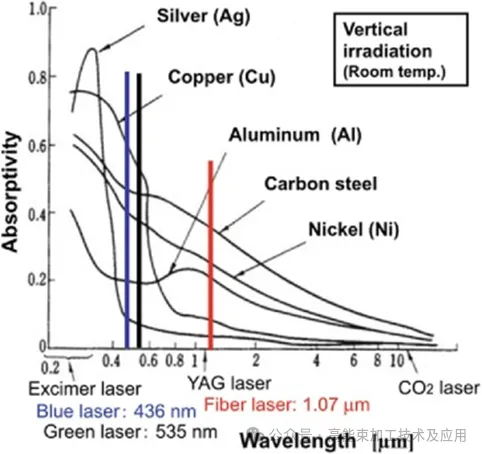

异种金属复合结构凭借其优异的综合性能,在实现轻量化、耐腐蚀性以及优良导电导热特性方面展现出显著优势,因而获得广泛应用。在全球节能减排政策推动下,锂电池制造领域对Cu/Al异种金属焊接的需求日益凸显。激光焊接技术因其高能量密度、精确可控、自动化兼容性好以及可实现远程焊接等特点,成为Cu/Al异种金属连接的首选工艺。然而,该工艺面临两大核心挑战:一方面,铝和铜对激光的高反射率及物性差异导致激光吸收率低、焊接过程稳定性差;另一方面,焊接过程中Cu/Al元素的充分混合会促进脆性金属间化合物(IMCs)的大量形成,严重影响接头力学性能。

图1 常见异种金属焊接中的激光吸收率

02Cu/Al异种金属焊接常见问题

随着全球能源转型加速,Cu/Al异种金属焊接技术成为锂电池、新能源汽车等领域的核心工艺,其轻量化、高导电/导热及低成本优势完美契合产业需求。激光焊接凭借高精度、高效率的特点成为实现Cu/Al连接的关键技术。下面,我们将介绍在Cu/Al异种金属焊接中常见的问题及其解决措施。

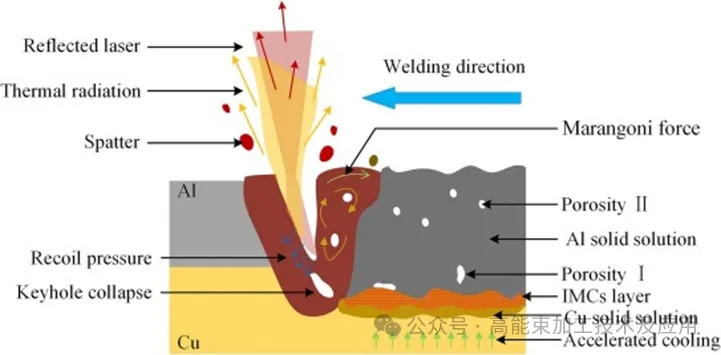

Cu/Al 异种激光激光焊接过程中不同类型气孔缺陷形成机制的示意图如图 2 所示。由于金属蒸气的反冲压力,熔池底部会出现一个匙孔。然而,由于铝的流动性很差,并且冷却速度快,匙孔可能会塌陷。当熔融金属的回填速率远低于凝固速率时,会产生内部气孔缺陷。它在凝固时保持在熔池底部时,为I类气孔缺陷;沿着熔池向Al一侧流动时,为II类气孔缺陷。Cu元素良好的导热性能进一步加快了Al元素的冷却速度,增加了Al在焊接过程中对气孔缺陷的敏感性。

图2 Cu/Al异种金属激光焊接过程中气孔形成示意图

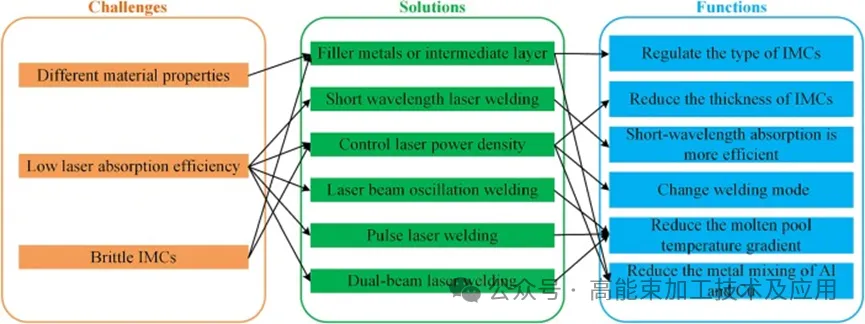

Al-Cu异种金属激光焊接面临三大核心挑战:首先,材料物性差异(如熔点、热膨胀系数悬殊)导致焊缝裂纹敏感性高、可焊性差;其次,Al/Cu对近红外激光的高反射特性造成能量吸收率不足;最后,焊接过程中Al/Cu原子互扩散易形成IMCs,损害接头力学与导电性能。针对这些问题,当前解决方案包括:

(1)引入填充金属(如Ag、Ni、Zn等合金)或中间层,通过形成过渡区调控IMC类型并抑制元素混合;

(2)采用短波长激光(如蓝光/绿光)或提升功率密度以增强材料对激光的吸收效率;

(3)通过脉冲、振荡或双光束等激光输出模式优化熔池温度梯度,减少热裂纹和气孔缺陷;

(4)精确控制热输入以限制IMC层厚度,同时结合在线监测技术实现工艺闭环调控。

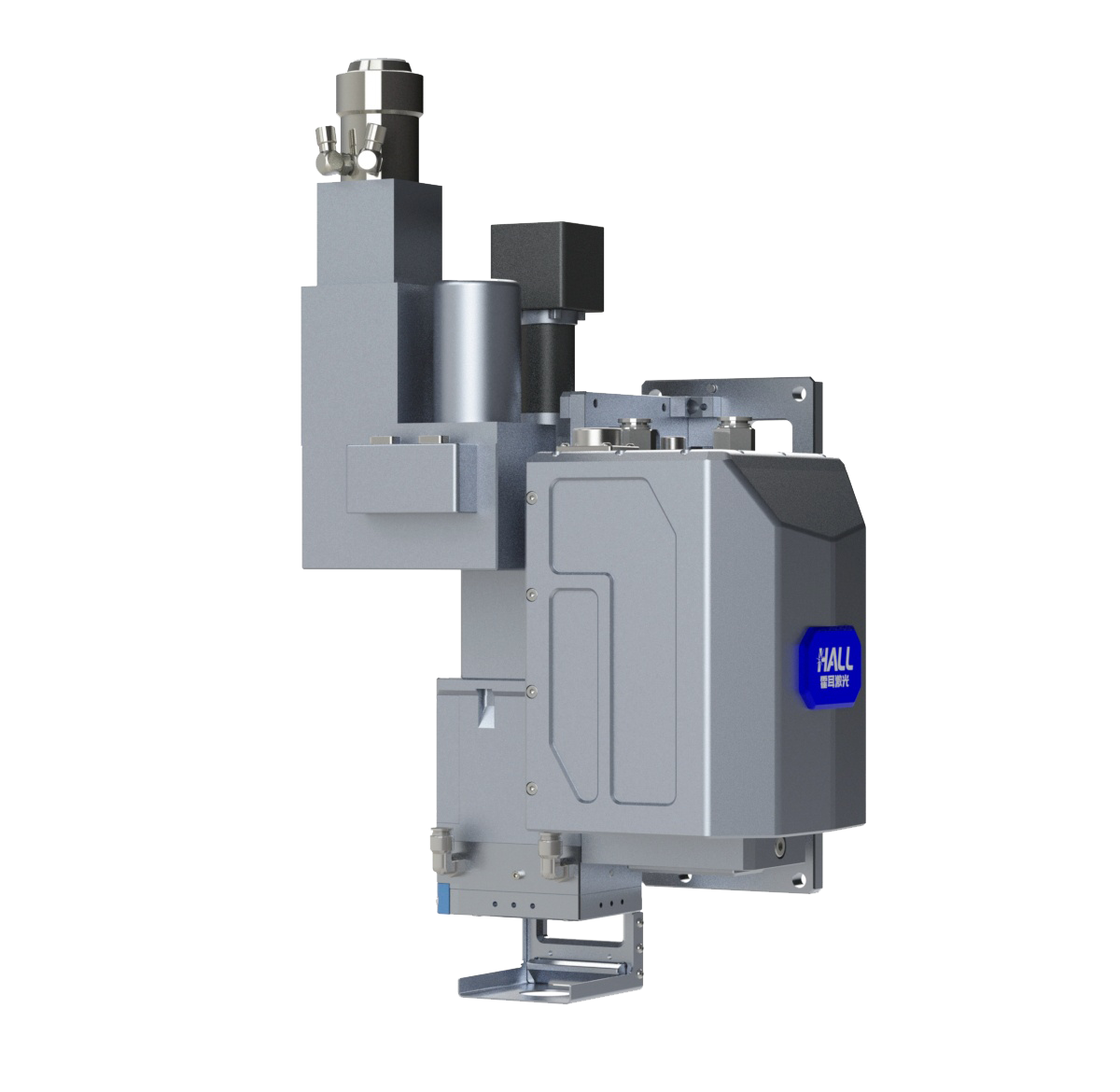

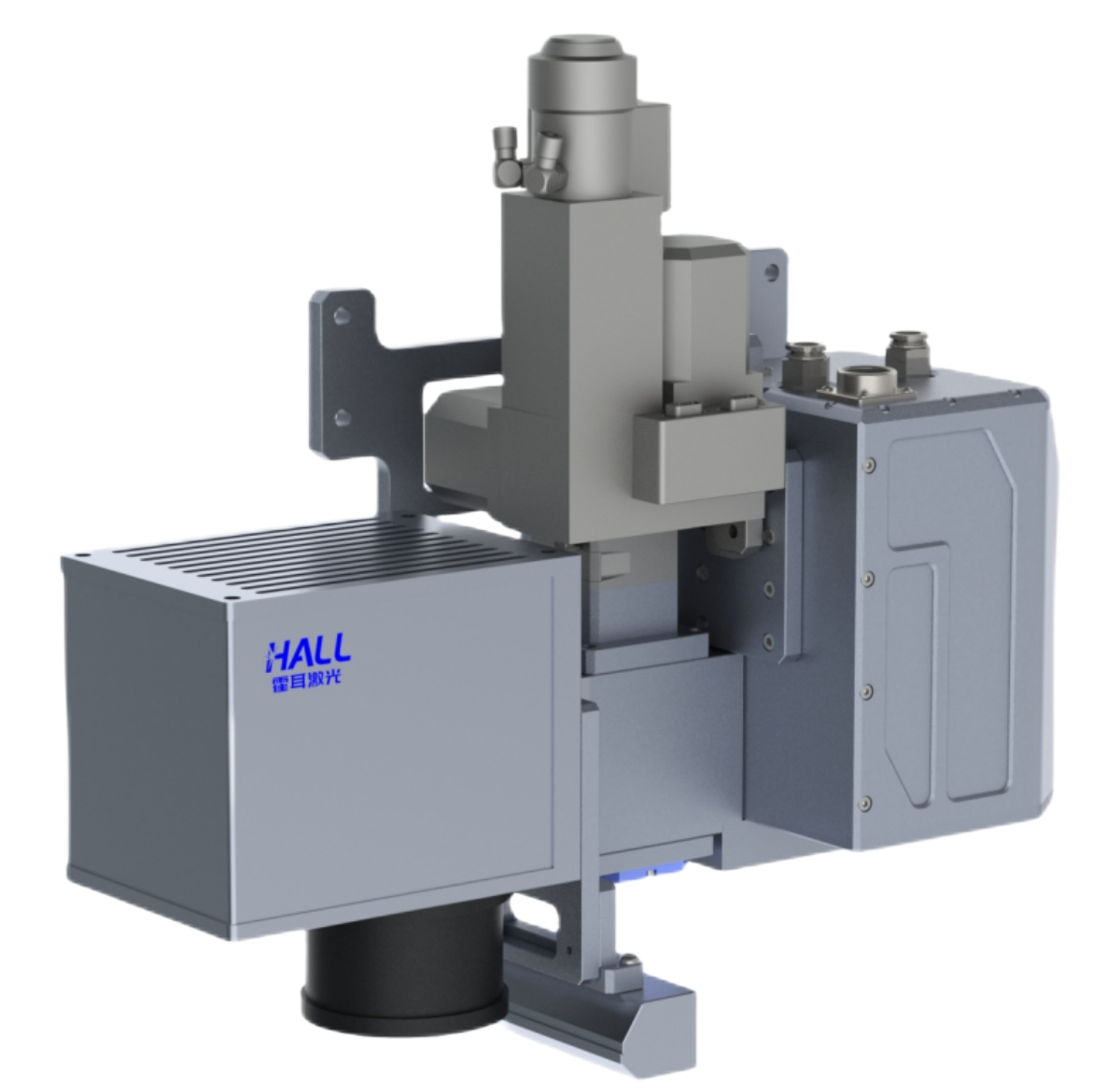

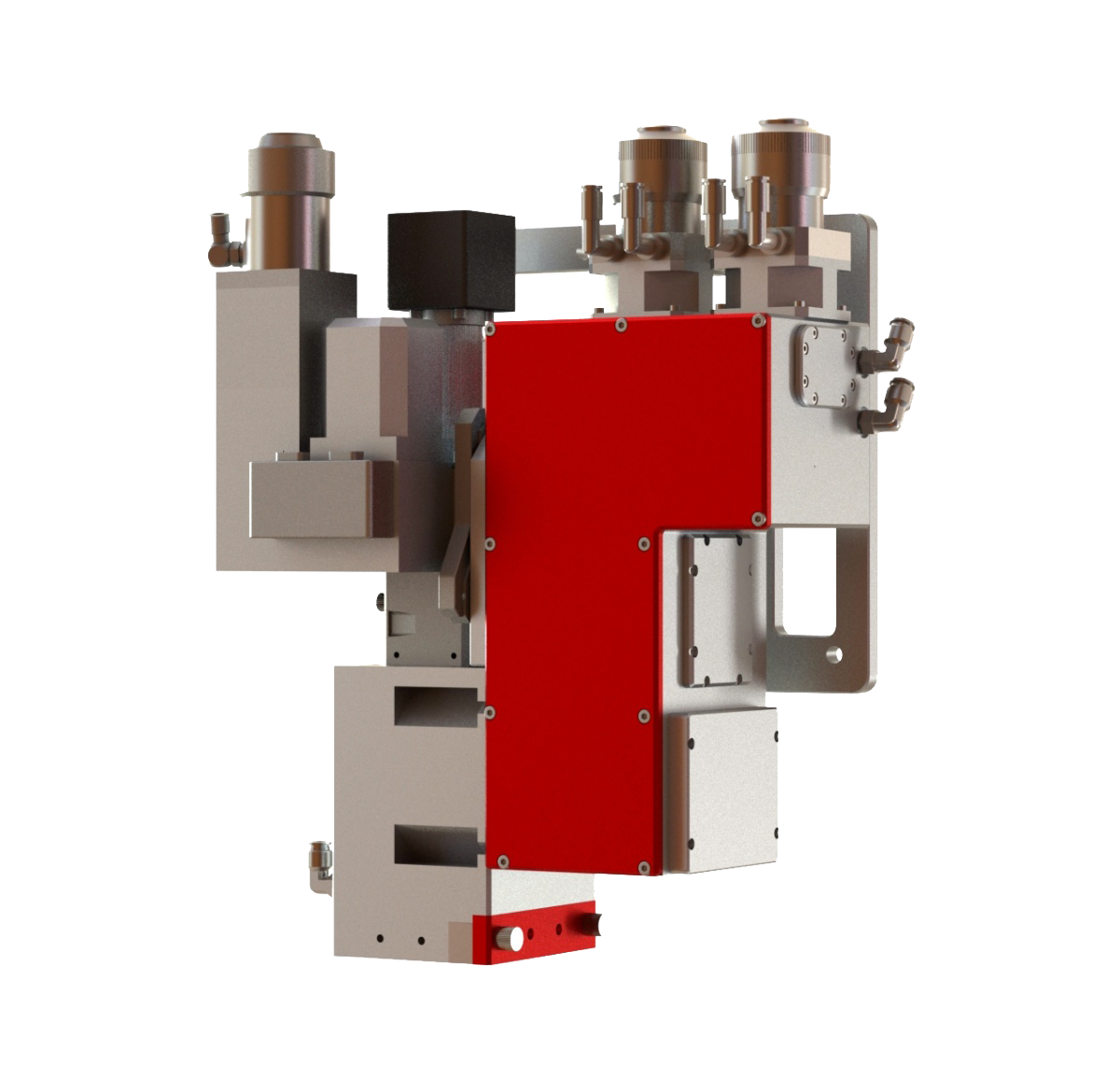

图3 Cu/Al异种金属激光焊接时常见挑战及其解决方案

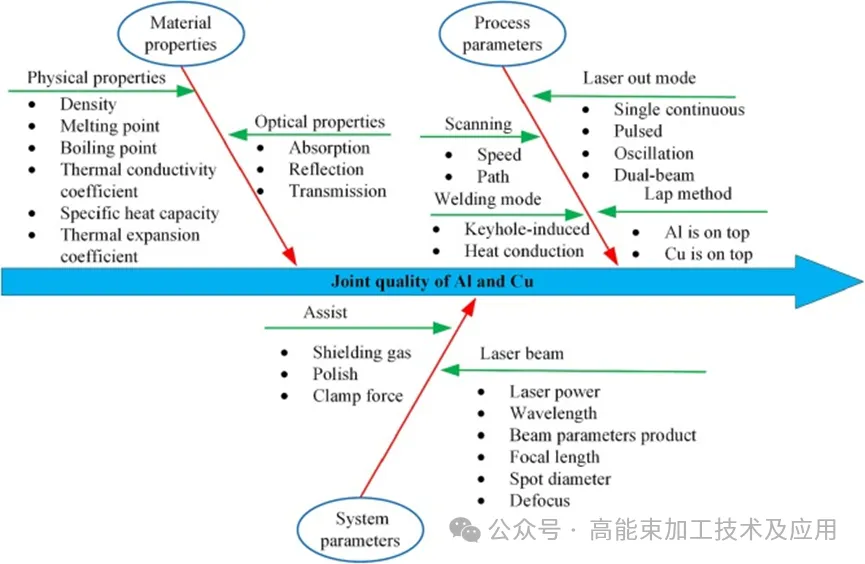

尽管铝和铜的激光焊接因材料性能差异大以及激光吸收效率低而面临诸多挑战,但通过优化系统和工艺参数,可以有效避免或减少焊接缺陷,进而提升焊接质量。光束质量由光束参数积(BPP)的值决定,BPP值越小,光束质量越高。采用高光束质量的激光器,能够在相同透镜焦距下获得更小的光斑直径,从而实现更高的功率密度,进而获得更深的穿透力或更快的扫描速度。此外,离焦量能够控制材料表面的光斑直径,进而影响激光功率密度,这对于Cu/Al异种金属焊接过程中的能量输入和熔池形成具有重要意义。

图4 影响Cu/Al异种金属激光焊接接头质量的因素

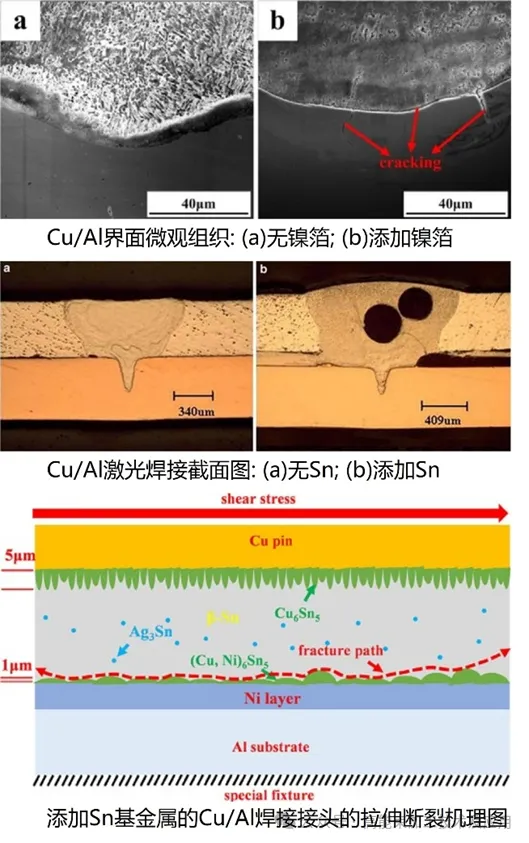

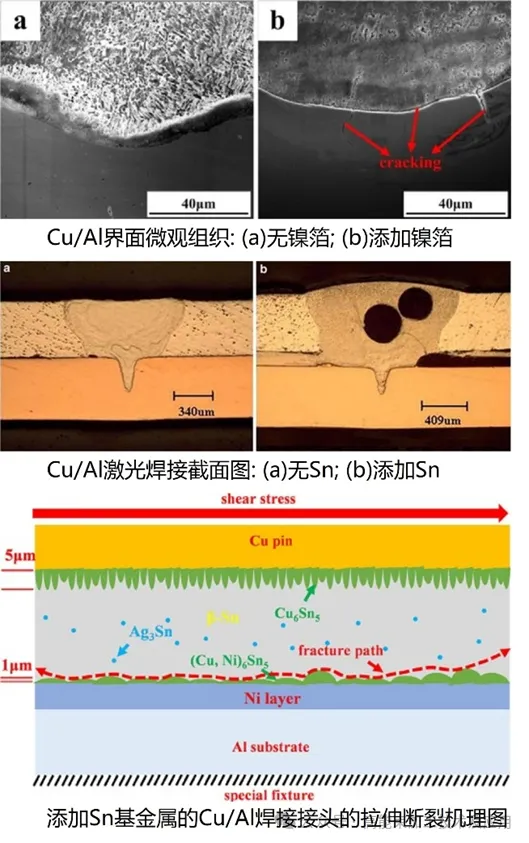

填充金属可以有效减少熔池中 Al 和 Cu 的过度混合,并与母材发生冶金反应,形成过渡区以减少热裂纹。元素周期表中与母材相邻的纯金属如Ag、Sn、Ni和 Si 及其多元素合金与Cu和Al的相容性相对较好,可有效减少母材的熔化 。因此,可以改进 IMC 的类型以提高 Al-Cu 接头的焊接质量。

图5 不同添加金属对Cu/Al激光焊接的影响

03总结

Cu/Al异种金属焊接技术在新能源电池领域具有广阔的发展前景。随着电动汽车和储能系统对高能量密度、轻量化需求的持续增长,该技术将成为电池制造的关键工艺。未来,通过短波长激光、复合热源优化、新型中间层材料及智能在线监测技术的融合,该技术将推动电池能量密度提升与制造成本下降,为新能源装备轻量化与高性能化提供关键支撑,市场应用前景广阔。随着工艺成熟度提高和成本下降,Cu/Al焊接技术有望在动力电池、3C电子等领域实现规模化应用,推动新能源产业向更高效、更轻量化方向发展。

*以上资料来源于网络,由《高能束加工技术及应用》公众号运营小组整理

原文见https://mp.weixin.qq.com/s/-v4N70ECugoVnO105_GWrA

下一页: